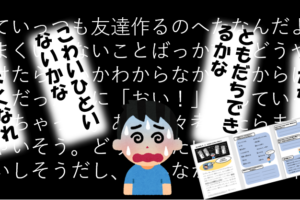

気持ちをうまく伝えられない

空気が読めない

何を考えているのかわからない

なんのために使うか?

人はどのように相手とコミュニケーションをとっているのでしょうか?

コミュニケーションのツールとして、人間は言葉や文字を習得してきました。

しかし、生まれたばかりの子どもはそれらを知るはずがありません。

彼らはそれらを習得する前に「嬉しいときはにこにこしている」等の、特に「顔」を中心とした視覚的な情報からコミュニケーションをとります。

しかし、特性や養育上の理由でそれらの経験を十分に受け取れなかった子の場合、表情を十分に理解できないまま、相手とのコミュニケーションにずれが生じています。

表情は、感情がでやすい部位でもあります。しかし、それは個々によって違いがあります。その違いを知ることで対人関係でのずれをなくす狙いがあります。

これは、表情を知り、人間関係においての関わり方を再度確認するためのものとなります。

出来ること

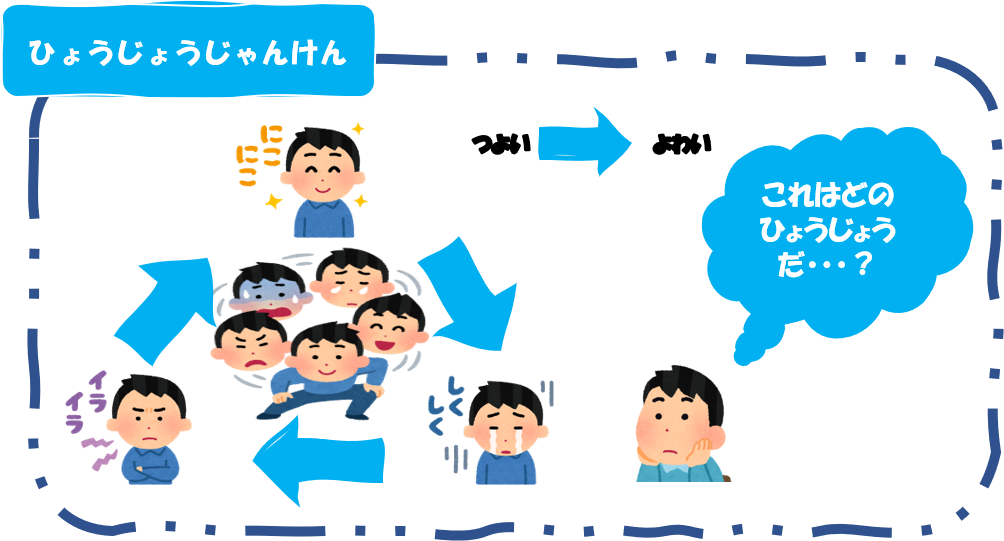

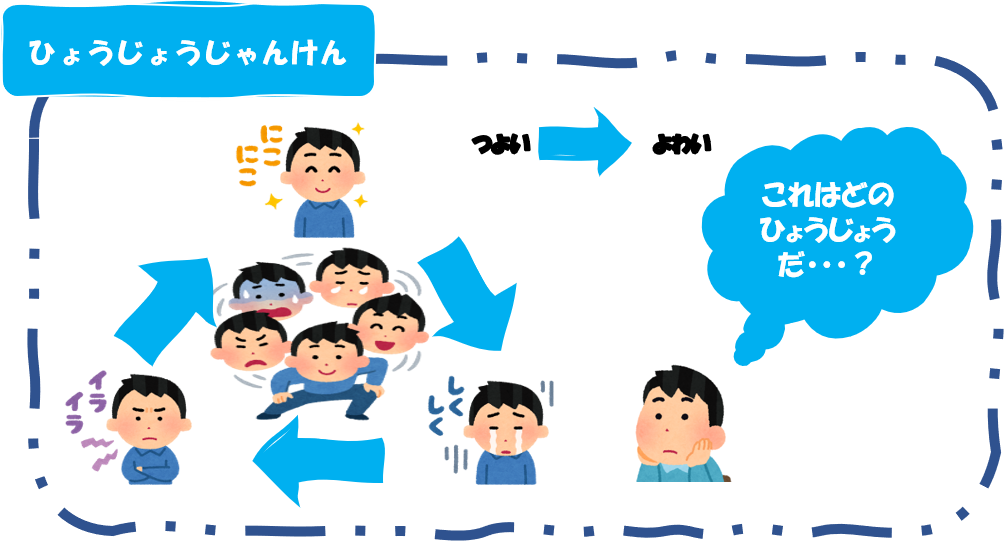

- 「イライラ」「にこにこ」「しくしく」の3つの表情理解を促します

- 自分と他人によって同じ表情をしていても、伝え方は違うということを確認できます

- 相手の表情を知り、この時はこう言った感情なのかということを理解するきっかけとなる

セッションを構成する条件

対象年齢:誰でも(集団の年齢は3歳以上離れるのは言語能力に差ができることが多く推奨しません)

対象場所:どこでも

セッション想定時間:15分~30分

職員:リーダー1人+コリーダー1人(以上)

子ども:1人~5人

複数人で行う場合、セッション参加者と見学者を明確にし、順番で行います。

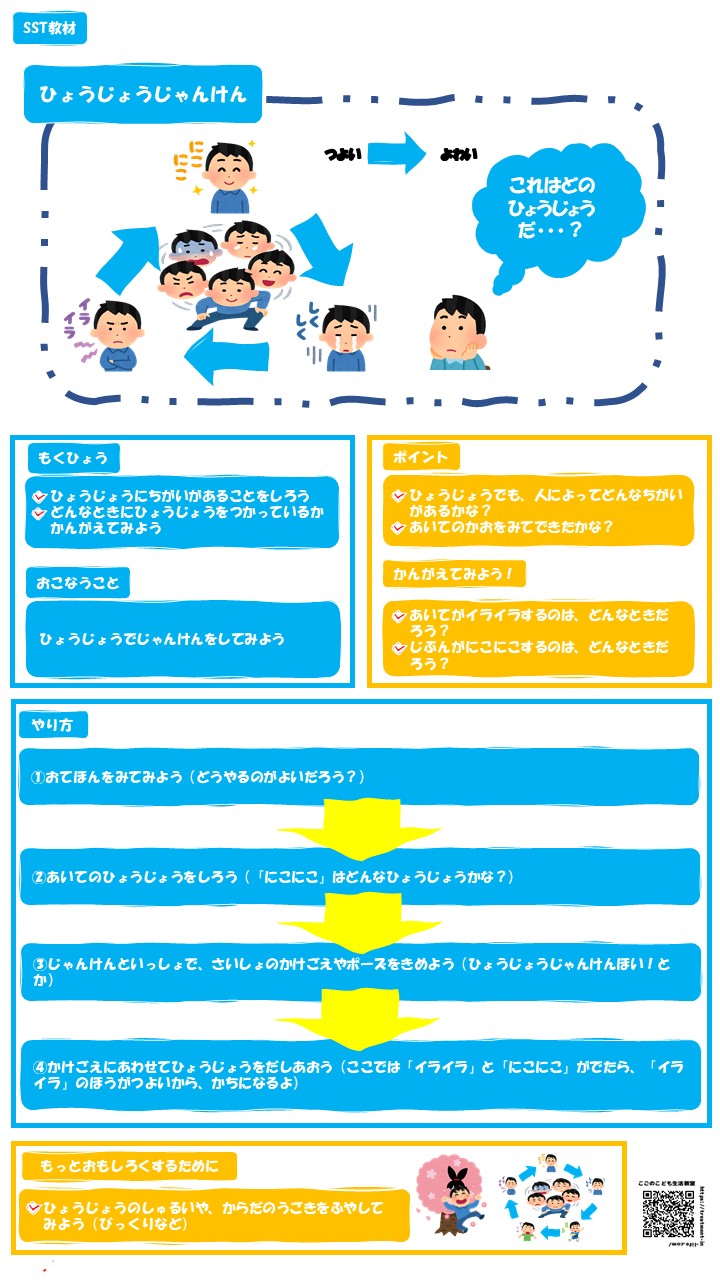

項目解説

全体図となります。絵でルールを確認できるようになっています。他にも感情のイラストはありますが、代表的な3つを厳選しました。応用するのであれば、増やすことをしてもよいでしょう。

どんな違いがあるかを確認することは、他人と自分の考えが違うということの気づきにもなります。

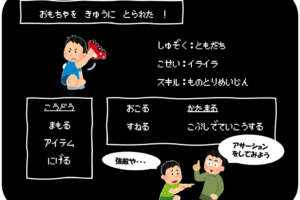

また、自分がかっとなりやすい等、わからない子には「~いうときはどうする?」と支援者が代弁することも大切です。

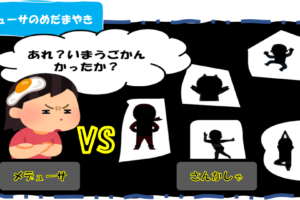

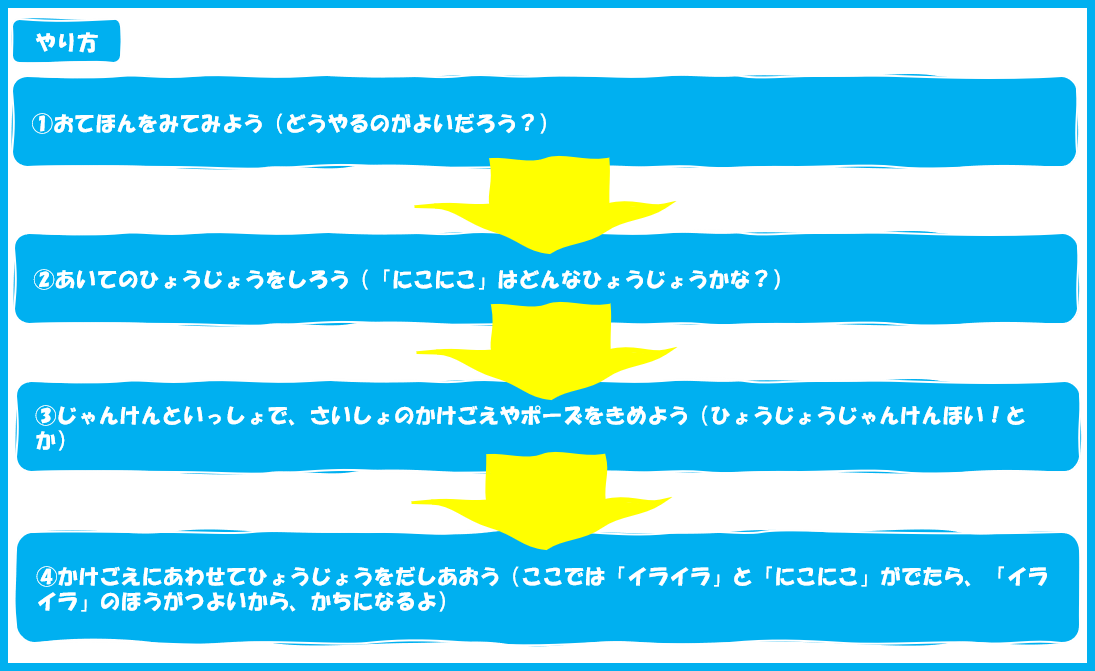

お手本は、大人がやってみてください。

モデルとなる存在を見て、「こうするのか」ということを理解し、失敗や不安と感じる部分を軽減することができます。

どうしても表情から理解をすることが難しい子どもも中にはいます。

「わからなかった」という失敗体験となるのではなく、それでも「相手の顔を見ていた」というところができていることを認め、次につなげることが大切であると考えます。

表情をある程度理解出来たら、どういう時にその表情になるか考えてみましょう。

「イライラしてたら~って言われたら嬉しい」等の話に広げることができます。

相手に伝えやすいやり方は、子どもそれぞれです。それらを互いにすることで、「〇〇はこういう行動をする時は嬉しいのか」と知るきっかけになります。

支援のポイント

複数で行う場合、見学者に対しては「あの子はどういう表情だろうか?」ということを考える時間を与えてみてください。そうすることで、セッション参加者以外もセッションに参加しているという気持ちとなり疎外感を軽減します。

教材ダウンロード

ひょうじょうじゃんけん プリント

こご

最新記事 by こご (全て見る)

- オンラインSSTの魅力について - 2021年3月13日

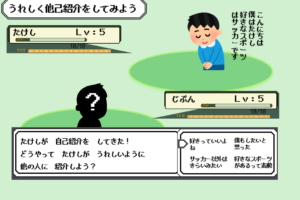

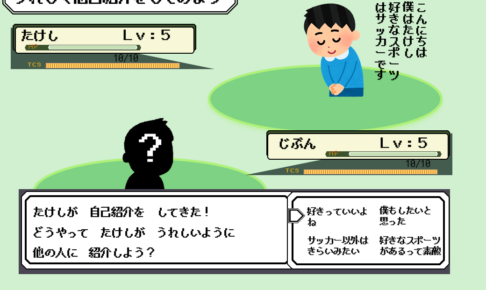

- SST×うれしく他己紹介をしてみよう - 2020年12月1日

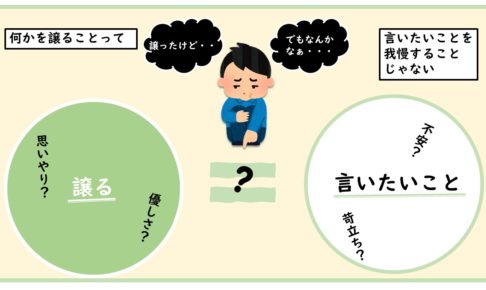

- 「譲る」ことは「言いたいことを我慢すること」ではない - 2020年10月19日